地球自转的速度如此之快,但生活在地球上的我们,却几乎毫无察觉。

不过,只要我们用心观察,生活中有许多奇妙的现象都能为我们揭示地球自转的奥秘。

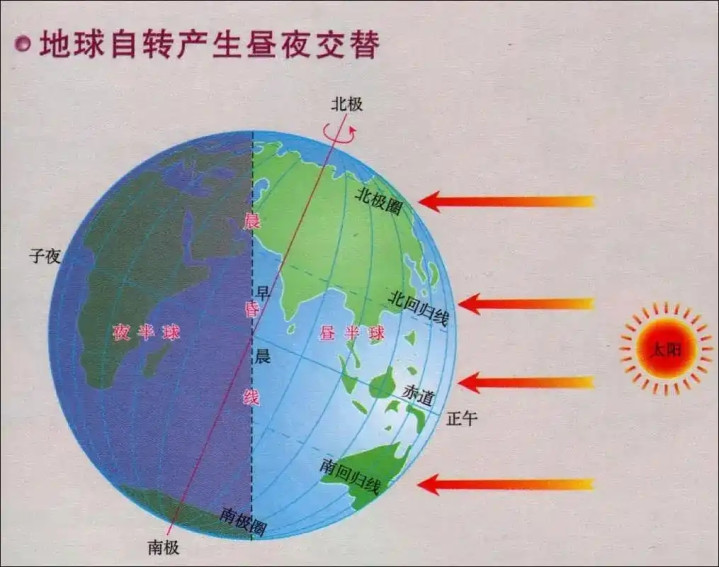

昼夜交替堪称是地球自转最显而易见的体现,也是我们日常生活中最熟悉不过的自然现象。

地球持续不断地自西向东自转,使得地球上各个地区依次交替经历白天和黑夜,从而产生了昼夜交替现象。打个比方,地球就像是一个巨大的圆球,太阳如同高悬在天空的明灯,当圆球绕着自身的轴转动时,球面上不同的区域会轮流被灯光照亮,这就如同地球上不同地区经历的昼夜变化。

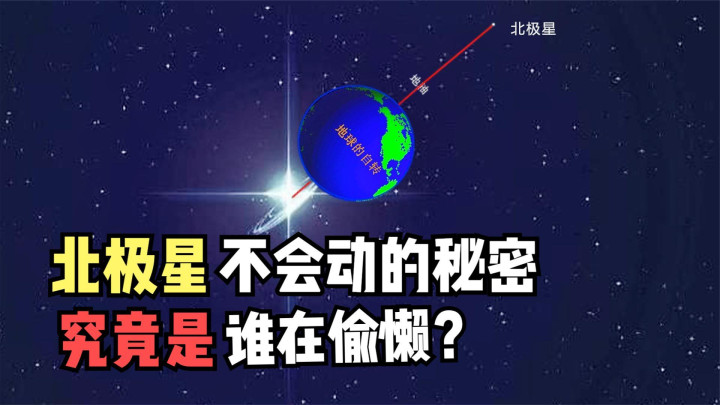

还有,长期观察会发现天空中的群星位置并非一成不变,而是整体呈现出东升西落的态势。 不仅如此,在北半球的夜空中,群星还仿佛围绕着北极星做圆周运动。这一奇妙的天文景观,其实正是地球自转的有力证据。

我们以地球为参考系,会感觉不到地球的自转,却能明显看到天体的相对运动。就好像我们坐在行驶的汽车中,看到车窗外的景物向后移动一样,我们看到的群星东升西落,实际上是地球自西向东自转所产生的视觉效果。 而北极星位于地球北极地轴的延长线上,投影于北天极附近,由于其与地球的相对位置几乎不变,所以在我们看来,它就像是夜空中一个固定的中心点,周围的群星围绕着它旋转。

实际上,北极星并非完全静止不动,只是它距离地球非常遥远,大约 430 光年 ,相比之下,地球自转所引起的观察角度变化对其位置的影响极其微小,几乎可以忽略不计,所以在短时间内,我们会觉得它是固定不动的,而其他星星则围绕着它旋转。

在摄影技术的帮助下,我们能更直观地捕捉到这一现象。摄影师们通过长时间曝光拍摄夜空,照片中星星的轨迹会形成一道道美丽的弧线,这些弧线以北极星为中心向四周发散,生动地展示了群星围绕北极星旋转的视觉效果,也进一步证实了地球的自转。 这些星辰轨迹不仅是地球自转的见证,也为我们呈现出宇宙的浩瀚与神秘,让我们对地球在宇宙中的运动有了更深刻的认识。

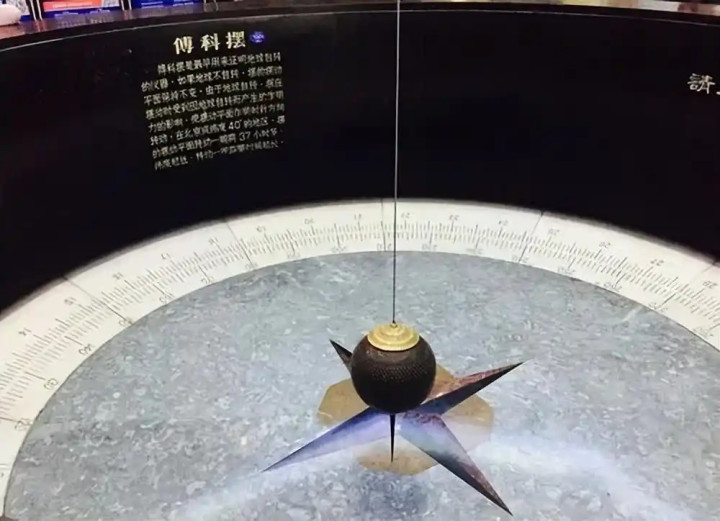

第三,傅科摆实验,这一实验为地球自转提供了直观而确凿的证据。

实验地点选在了巴黎国葬院(先贤祠),这里高耸的圆顶为实验提供了绝佳的条件 。傅科在圆顶下方悬挂了一个特殊设计的单摆,摆长长达 67 米,摆锤重 28 千克,如此之长的摆长和较重的摆锤,使得摆具有较大的惯性和动量,能够在较长时间内保持摆动,减少外界干扰对实验结果的影响 。

当摆锤开始摆动后,奇妙的现象逐渐显现。起初,摆锤在沙盘上划出的轨迹似乎是一条直线,但随着时间的推移,人们惊讶地发现,沙盘上的划线开始慢慢移动,并且是围绕着平台顺时针稳定地运行。

不到一个小时,划线就旋转了 10 多度,到了第二天,它已经绕了一整圈,回到了原来的起点 。这一现象表明,摆的摆动平面相对于地球表面发生了偏转,而在没有外力作用于摆的摆动平面方向上,按照惯性定律,摆动的空间方向应该保持不变 。唯一合理的解释就是,地球在自转,地面随着地球的自转而转动,而摆由于惯性保持其原来的摆动方向,所以在地球上的观察者看来,摆的方向就发生了变化 。

傅科摆的原理涉及到惯性和地球自转产生的科里奥利力。

根据牛顿第一定律,物体具有保持原来运动状态的惯性。在傅科摆实验中,摆锤在摆动时,在没有外力干扰的情况下,它的摆动平面在惯性作用下应该保持固定不变 。

然而,由于地球的自转,站在地球上的观察者所在的参考系是非惯性系,在这个非惯性系中,运动的物体除了受到真实的外力作用外,还会受到一种虚拟的惯性力 —— 科里奥利力 。

科里奥利力的作用使得在北半球的傅科摆摆动平面顺时针转动,在南半球则逆时针转动 ,且转动速度与当地的纬度有关,纬度越高,转动速度越快,在赤道上,由于科里奥利力为零,傅科摆的摆动平面几乎不转动 。

傅科摆实验的成功,在当时引起了巨大的轰动,它以一种直观、简洁而又极具说服力的方式,让人们亲眼 “看到” 了地球的自转,彻底打破了人们对地球静止不动的传统认知 。

在此之前,虽然人们通过一些天文现象和理论推测,对地球自转有了一定的认识,但始终缺乏直接的证据 。傅科摆实验的出现,为地球自转理论提供了坚实的实验基础,使得地球自转这一科学事实得到了广泛的认可和接受 。

如今,傅科摆已经成为了世界各地科学博物馆和天文馆中展示地球自转的经典展品,吸引着无数人前来参观和体验,它不仅是科学史上的一座里程碑,更是激发人们对科学探索兴趣的重要载体 。

第四,水流漩涡。

在日常生活中,水流漩涡是一个常见却又容易被忽视的现象。

当我们拔掉浴缸或水槽的塞子,看着水流快速旋转着流入排水口时,或许未曾想过,这小小的漩涡背后竟隐藏着地球自转的奥秘。

仔细观察会发现,在北半球,水流漩涡通常呈逆时针方向旋转;而在南半球,水流旋涡则大多为顺时针方向旋转 ,这种明显的差异正是地球自转产生的地转偏向力作用的结果。

地转偏向力,也被称为科里奥利力 ,是一种因地球自转而产生的惯性力。

与水流旋涡相似,植物的生长也受到地转偏向力的影响,尤其是爬藤植物的缠绕方向。仔细观察身边的爬藤植物,如牵牛花、豆角藤等,会发现它们在攀爬物体时,其茎蔓的缠绕方向也存在一定的规律 。

在北半球,许多爬藤植物的茎蔓是向右缠绕,即呈逆时针方向;而在南半球,它们则向左缠绕,呈顺时针方向 。这一现象同样是地转偏向力在起作用。

爬藤植物在生长过程中,为了获取更多的阳光和空间,需要借助其他物体向上攀爬 。地转偏向力影响了植物生长素的分布,使得植物在生长时会沿着特定的方向缠绕,以适应地球的自转环境 。不过,植物的缠绕方向并非完全绝对,除了地转偏向力外,还可能受到光照、风向、周围物体的形状等多种环境因素的影响 。

但总体来说,在自然状态下,爬藤植物的缠绕方向与地转偏向力的作用方向具有一定的相关性 。

第五,铁轨磨损与河岸冲刷。

在生活中,一些看似平常的现象,如铁轨的磨损和河岸的冲刷,同样能够揭示地球自转的秘密。铁轨作为铁路运输的重要基础设施,长期承受着列车的重压和摩擦。

仔细观察会发现,在北半球,南北方向的铁轨,通常东侧的磨损更为严重;而东西方向的铁轨,南侧磨损相对较大 。在南半球,情况则恰恰相反,南北向铁轨西侧磨损明显,东西向铁轨北侧磨损严重 。

这一现象的背后,是地球自转偏向力在悄然发挥作用。

当列车在铁轨上行驶时,地球自转产生的地转偏向力会对列车施加一个侧向的力 。在北半球,地转偏向力使物体的运动方向向右偏转,所以列车在行驶过程中会对右侧的铁轨产生更大的压力和摩擦力,导致右侧铁轨磨损加剧 。

同理,在南半球,地转偏向力向左,使得列车对左侧铁轨的磨损更为显著 。虽然地转偏向力对列车的作用相对较小,但经过长时间的积累,这种微小的影响就会在铁轨的磨损程度上明显地体现出来 。

河岸冲刷现象同样与地球自转密切相关。

当我们漫步在河岸边,不难发现,在北半球,河流的南岸通常受到更强烈的冲刷,河岸较为陡峭,而北岸则相对平缓,泥沙淤积较多 ;在南半球,河流的北岸冲刷严重,南岸则淤积明显 。这是因为河流中的水流在流动过程中,受到地转偏向力的影响。

在北半球,地转偏向力使水流向右偏转,导致南岸受到的水流冲击力更大,长期的冲刷使得南岸的河岸不断被侵蚀;而在南半球,地转偏向力使水流向左偏转,北岸便成为了主要的冲刷对象 。

此外,河流中的漂浮物,如树枝、树叶、垃圾等,也会受到地转偏向力的影响,在北半球,它们更容易聚集在河流的南岸,而在南半球则聚集在北岸 ,这也从侧面反映了地转偏向力对水流和河流水体中物质分布的影响 。